Statuts

ACTUALITÉS

Date des denières mises à jour

DB 11-03-22 10-04-22 DB 30-05-22 DB 15-09-22 DB 20-09-22 DB 23-09-22 DB 8-11-22 DB 20--03-23 DB 04-03-23

Calendrier des séances précédentes (2019)

29 Juin : section Arts, à Mercuer : botanique et art contemporain (conférence et visite) - la séance a été repoussée en raison de la chaleur-

"Une enquête pontificale sur l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. La visite de la commanderie de Jalès (1373)"

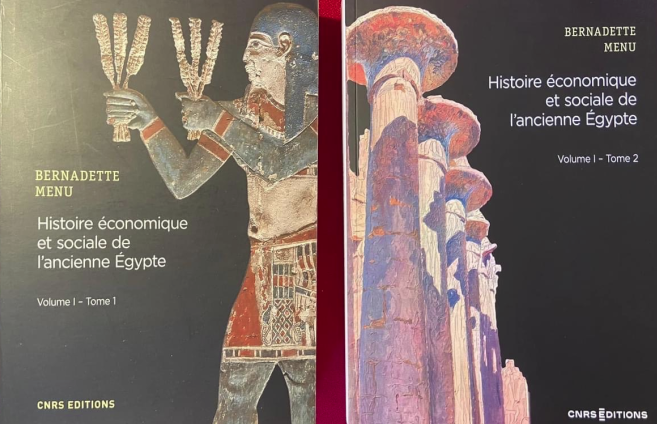

Les deux tomes de l'histoire économique et sociale de l' ancienne Egypte de Bernadette Menu, vient d'être édité.

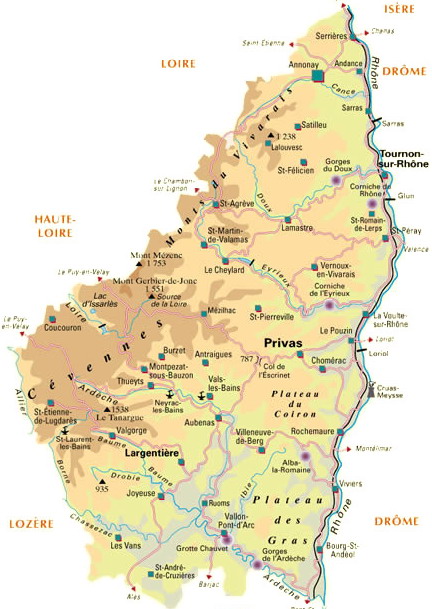

Séances en 2025

- Mars, vendredi 14

le matin, à 10h, C.A., à St Thomé

l’après-midi, visite du futur local de la cité Blanche

- Avril, samedi 5 :

le matin, à 10h C.A., au Pouzin

l’après-midi, conférence à thème musical, par Mme E. Lévi directrice du Centre des pratiques musicales de Privas

- Juin, samedi 14 :

le matin, à 10h C.A ., au Pouzin

l’après-midi, réception et conférence de Pierre Rochette (parrainé par J.-L. De Beaulieu)

- Novembre, samedi 29, A-G- à Annonay :

le matin, à 10h C.A

l’après-midi, 14h Assemblée générale,

vers 15h, conférence de René Bonnefoy,

Séance en 2024

- 30 novembre, Assemblée générale, à 14h30, à Villeneuve-de-Berg,

L'A.G., sera suivie de la visite de la bastide royale qui fait l'objet de plusieurs travaux dans son tissu urbain et monumental.

- 12 octobre,à 14h30, au Pouzin, salle Ouvèze, rue des écoles

conférence de Laurie Nicolas

" L'inventaire du patrimoine de Chassier"

- 6 avril,14h30, au Pouzin, salle Ouvèze, rue des écoles

conférence de Franck BRECHON

"L'archéologie maritime, apports et limites d'un champ de recherche multiformes".

- séance d’été à Borée (date en attente)

- séance d’automne : 12 octobre : inventaire du patrimoine de Chassiers par Laurie Nicolas

- A.G. le 30 novembre 2024,

Séance en 2023

- 25 mars, 14h30, à Pont-d'Aubenas au centre social 15 rue de l'Expert

conférence de Roland COMTE : " Le canal de BAZA "

- 13 mai, séance à Mercuer, les Jardins de Jean-Claude Mille

- 30 septembre à 14h30, séance au Pouzin, salle Ouvèze, rue des écoles

Conférence sur les mines de Banne, par Yves Boutry,membre de la "Commission patrimoine industriel"

- 25 novembre Assemblée générale

L'AG sera suivie d'une conférence sur Léonce Verny, par Alain Chevalier

***************************************************************

Séances précédentes :

- 7 mai 2022, séance à Varagnes, à 14h30, visite guidée de la maison Seguin, par V. Lefèvre-Seguin ;

réception de V. Lefèvre-Seguin etde Marc Reynier

- 18 juin : visite de l’écomusée de Chirols, à 14h

- Le 5e FORUM, croyances et divinités en Gaule romaine, s'est tenu les 2 et 3 octobre 2021 à Viviers

Les actes de ce colloques ont été édités et sont disponibles

*********************

-

Académie des Sciences, Lettres et Arts de l’Ardèche

Séance publique du samedi 24 septembre 2022 au Château de Joviac

- 14h30 Conférence de Florence CHARPIGNY

Raoul Dufy, Bianchini Férier et Tournon, 1912-1928. L’épisode ardéchois d’une saga industrielle

En 1919, l’entreprise textile lyonnaise Bianchini Férier, prisée de la haute couture parisienne pour l’élégance de ses étoffes, ouvre un nouveau chapitre de son histoire : la création d’un département de production de tissus destinés à l’ameublement. Parmi eux, les « toiles de Tournon » font très vite l’objet de publicités dans les revues de luxe et popularisent en Europe et au-delà le nom de la ville ardéchoise où elles sont imprimées, Tournon.

L’association de Bianchini Férier et Tournon naît en 1910, lorsque l’entreprise lyonnaise en pleine croissance prend le contrôle de l’usine d’impression textile établie en 1862 par l’industriel Antoine Bozzini, via la société anonyme fondée à

cet effet, les Etablissements d’impression de Tournon. Le site particulièrement propice, à l’embouchure du Doux (eaux douces) et du Rhône (eaux calcaires), la puissance industrielle de l’établissement, l’un des plus importants du sud-est, et son potentiel de développement ont attisé l’intérêt des soyeux lyonnais, dans la logique de leur politique stratégique : d’une part satisfaire la demande d’étoffes imprimées qui concurrence voire surpasse celle des façonnés, grande spécialité de Lyon - et ainsi consolider le lucratif marché de la haute couture ; d’autre part développer leur modèle industriel en possédant ou contrôlant l’ensemble de la chaîne de production textile : création, tissage, teinture, impression, apprêts, vente.

Les toiles de Tournon, quoiqu’elles ne figurent qu’une minuscule part de la production de l’usine du Doux, ont été mises en avant – et sont renommées jusqu’à aujourd’hui – eu égard au dessinateur qui en a conçu les décors et que Charles Bianchini, visionnaire, a recruté en 1912 : Raoul Dufy, peintre trentenaire alors en quête d’activités lucratives, détenteur d’une expérience d’impression textile à la planche de bois pour le couturier Paul Poiret et créateur d’étoffes au style inédit. Entre 1912 et 1928, Dufy a fourni des centaines d’esquisses pour le façonné et l’impression à Bianchini Férier, et séjourné à Tournon probablement à plusieurs reprises.

"Maguelone et ses chanoines au XIVe siècle"

Conférence de Daniel LE BLÉVEC

Professeur émérite en histoire médiévale

Vice-président de l’ASLA

Séance du 22 juin 2020 de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier

* À cause du confinement sanitaire dû à la Covid 19, cette présentation a été

faite en visio-conférence.

RESUME

La situation insulaire et maritime, au sud de Montpellier, de la cathédrale de Maguelone et des bâtiments canoniaux qui l’entouraient au Moyen Âge a fortement influencé le genre de vie des chanoines en charge de la célébration des offices et de l’accueil des fidèles. Jusqu’au transfert du siège de l’évêché à Montpellier en 1536, les religieux ont dû composer avec une réalité géographique contraignante. À côté des vestiges matériels encore visibles – essentiellement le bâtiment de la cathédrale – l’abondance et la qualité des sources écrites, conservées aux Archives départementales de l’Hérault, permettent une évocation précise des lieux, des hommes qui y ont vécu et des activités qu’ils y ont pratiquées. Le XIVe siècle, période privilégiée par la documentation, retient particulièrement l’attention, grâce notamment aux Statuts capitulaires de 1331, récemment édités.

Attribution d'un prix à l'ouvrage du Petit Thalamus de Montpellier, par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres à Daniel Le Blévec, notre vice-président.

Daniel Le Blévec, coauteur de l'ouvrage, est invité, ce 29 novembre 2024, sous la coupole, à l'occasion de la rentrée de l'Académie.

IN MEMORIAM

- Notre confrère Robert Gaud s'est éteint le 6 janvier 2021, chez lui.

Robert était homme de plume talentueux. Son érudition discrète perçait au fil des conversations et nous aimions le rencontrer.

Il avait été admis à l'Académie en 1990 au fauteuil n°17 des Lettres

- Notre confrère, le général de division Bruno Chaix, commandeur de la Légion d'honneur, docteur en histoire, s'est éteint le 10 décembre 2021 à Aubenas.

Il avait été admis à l'Académie en 2008 au fauteuil n°6 des Lettres

- Notre confrère, Paul Faget de Casteljaud est décédé le 24 mars 2022, à Versailles

Mathématicien, il a été coinventeur des courbes de Bézier-Casteljau, qui ont révolutionné les techniques de FAO et CAO, le dessin numérique et la conception des polices de caractères de la bureautique

Il avait été admis à l'Académie en 1992 au fauteuil n°6 des Sciences

- Notre confrère, Marc Météry, fauteuil n° 20 des Sciences, est décédé le 26 mai 2022, à l'age de 91 ans

- Notre consoeur, Elyanne Gastaud, fauteuil n° 11 des Lettres, est décédée. Ses obsèques ont lieu le mardi 13 septembre à 14h en l'église de Preaux suivie de l'inhumation au cimetière de la Louvesc

- Notre confrère, John Merriman ML05, nous a quitté le 22 mai2022 à New Haven au connectitut.

L'occupation allemande en Ardèche (1942-1944)

et la retraite

de la Wehrmacht du Midi de la France

en août 1944

par notre confrère le général Bruno Chaix

Le Ve FORUM de l'Académie des Sciences Lettres et Arts,

croyances et divinités en Gaule romaine, s'est tenu

les 2 et 3 octobre 2021 à Viviers

Les actes de ce colloques ont été édités et sont disponibles

V

IVe forum Recherche et territoire de

l’Académie des sciences lettres et arts de l’Ardèche

du 19 octobre 2018

HABITAT ET ENVIRONNEMENT EN ARDÈCHE,

adaptation aux contraintes hier et aujourd’hui

Les communications ont été publiées dans le volume 1-2019 de la Revue du Vivarais